Поговорим о плакальщицах… каково их предназначение и сакральный смысл девичьего и не только плача.

Известно, что ещё в Древнем Египте существовал такой род «профессии», как плакальщицы, которые принимали непосредственное участие на похоронах и оплакивали усопшего. Удовольствие это было достаточно дорогостоящее, а потому хорошая плакальщица была на вес золота.

На Руси тоже были популярны плакальщицы, без них не проходило ни одно важное событие: рождение, свадьба, похороны. В целом у каждого человека три важнейших события – это рождение в семье, создание новой семьи, смерть (воссоединение с Родом, предками). Почему же эти события не могли обходиться без плакальщиц? Попробуем разобраться.

Прежде всего, обратимся к самому понятию, от которого берет начало профессия «плакальщица» - ПЛАЧ. В Толковом словаре Д. Ушакова говорится о том, что «плач» - стон, вопль, крик, вообще голосовые звуки, сопровождающие пролитие слез. С другой стороны, «плач» - это обрядовая жалобная песнь на свадьбе, похоронах или поминках, согласно этнографическим данным. Есть и третье значение - выделение сока из древесины какого-нибудь растения при его поражении (надрезе, отсечении ветвей).

В Поэтическом словаре «плач» определяется, как причитания (причеть, голошение, вопль, крик), жанр русской обрядовой и бытовой народной поэзии; лирико-драматическая импровизация в стихах, в которой оплакивается смерть или несчастье близкого человека. Как своеобразный литературный жанр.

Толковый словарь Ожегова даёт такую характеристику: «Сопровождающиеся слезами жалобные нечленораздельные голосовые звуки, выражающие боль, горе или сильную взволнованность. Детский плач. Неутешный плач. 2. Старинная обрядовая жалобная песня на похоронах, поминках или свадьбе». Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основное предназначение плакальщиц – оплакивать усопшего, достойно провожая его в загробный мир. Однако не только этим ритуалом ограничивались плакальщицы.

В данной статье я хочу рассказать именно об обрядовом плаче, о сакральном значении этого действия для наших предков, о плакальщицах, и о том насколько важно каждому из нас позволить себе поплакать.

Все мы знаем о слезах радости и горя, о слезах счастья и печали. Можно тихонько украдкой всплакнуть, можно залиться слезами, рыдать всю ночь напролёт. Кроме того, плакать может не только сам человек, но и его отдельные органы (сердце) и даже Душа человека. Слёзы, так или иначе, очищают нас хотя бы потому, что через них выходят наши эмоции, которые не следует сдерживать в себе. Ученые доказали, что проблемы с сердцем у мужчин зачастую связаны с тем, что именно им запрещают плакать – «Ты же мужчина!», «Мужчина не плачет». Слёзы, по большому счёту, всё же «привилегия» женщин, поскольку у них эмпатия развита больше, они более эмоциональны. Да и девочкам, девушкам, женщинам плакать особо никто не запрещает: «Поплачьте… Вы, когда плачете, то Вы как будто настоящая» (художественный фильм «Служебный роман»).

Итак, история ритуальных и обрядовых слёз, плакальщиц, воплениц и плакух берёт начало со Времён Древней Руси. Оплакивание сопровождало основные этапы пути Жизни человека: рождение, свадьба, смерть. Однако плакальщиц приглашали и тогда, когда молодого парня призывали на воинскую службу. Плакать – это практически искусство, которое позволяет полностью пережить боль и горе, выйти на новый уровень, избежать стресса, снизить его влияние. Можно сказать, что оплакивание было своего рода психотерапией прошлого, ведь плакать нужно было не только громко, но и «ладно да складно». В тексты плача входили также заговорные и обережные слова, которые оберегали участников того, или иного события. Сегодня известна такая практика, которая позволяет пережить боль расставания (развод, например), где женщина выбирает себе Время и место, где около полутора часа она может быть одна. Первые полчаса женщине следует плакать, прям навзрыд, со всей силы, освобождая себя от душевной боли. Вторые полчаса – смеяться так громко, как только возможно. Последние полчаса – выть, словно волчица на Луну.

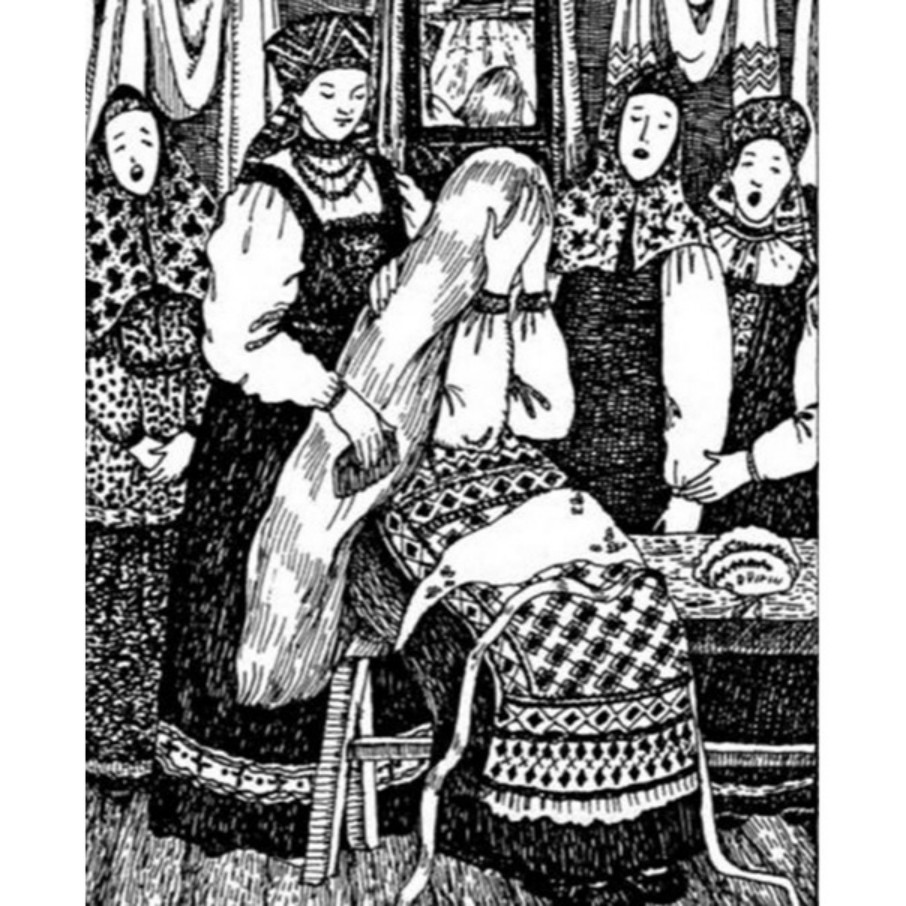

Плакальщицы оплакивали девиц при замужестве. Наши пра-пра…и так далее бабушки зачастую выходили замуж за неизвестного им мужчину. Девушка впервые могла увидеть будущего супруга только на свадьбе. Не знала девушка, в какую семью она попадет, какая жизнь её с мужем ждёт. Даже пословица была: «Не поплачешь за столом, так поплачешь за столбом». Следовало выплакать все слёзы до замужества, чтобы семейная жизнь была хорошая, супруг любящий, чтобы свёкор со свекровью приняли хорошо, и в целом было семейное благополучие. Плакание и причиты позволяли девушкам и женщинам избавиться от определённого рода проблем, убрать (выплакать) переживания. Фактически, любые трудности можно преодолеть с помощью причитов. Например, если жене изменил муж, то она не просто плакала, она причитала. Это буквально своеобразный ритуал, который восстанавливал внутренний баланс женщины. Дело в том, что ранее развестись было практически невозможно. Да, ей приходилось каким-то образом решать эту проблему. Она причитала своеобразным образом, с помощью плача и проговаривания соответствующего текста. Текст, естественно, подбирался в соответствии с ситуацией, включал заговор, или обращение к Высшим Силам (Богам). Изменивший супруг тогда получал «по заслугам» от этих самых Высших Сил (Богов) и от ближайшего окружения. Получала свою дозу негатива и «разлучница». С помощью причитаний женщина могла излечивать болезни как собственные, так и болезни близких. Причитания не являются рыданием или собственно плачем, как мы это сегодня представляем и понимаем. Именно поэтому для наших предков было очень важно, чтобы девушка умела плакать и причитать как положено, ибо, в противном случае, жить с такой женщиной было не возможно, и в какой-то мере опасно. Не умеющая плакать женщина, по мнению наших предков, не способна отогнать беды от семьи и близких.

Следующей категорией, поводом для плача был ритуал «причитания плакальщиц», который сопровождал уход мужа или сына в солдаты. Юноша, уходя в солдаты, девушка, выходящая замуж, прощались с отрочеством и вступали во взрослый мир. Напомню, что служба в армии, на тот момент, забирала почти двадцать пять лет жизни, а в случае войны, юноша мог и не вернуться, известий от него можно было и не дождаться. Обряд оплакивания юноши во время его проводов позволял защитить и оградить молодого человека от бед и несчастий и вернуться домой целым и невредимым.

И всё же самыми востребованными плакальщицы были во время похорон. Плакать на похоронах было просто необходимо. Однако сейчас мы понимаем, что некоторым людям трудно это сделать, ведь реакция организма на стресс может быть разной. Многие люди просто не могут расплакаться, находятся в ступоре, а со стороны может казаться, что они безразличны к происходящему и не уважают покойного. Плакальщицы помогали «вытащить» всю скопившуюся боль, все эмоции наружу, чем в принципе и помогали родственникам покойного. Так же существовало поверье, если покойного не «отплакали», или плакали во время похорон не достаточно хорошо, то он может вернуться и ходить по деревне, мешая всем жителям спокойно жить.

Специфика русского ритуально-обрядового плача заключается в том, что сам по себе плач представляет уникальную сферу антропологического и историко-культурного пространства. Плач тесно связан с уходом и Смертью, окончанием одной Жизни и с переходом в другую, охватывая рождение, свадьбу, уход в армию, собственно Смерть. Плач – особая культурная ценность, в данном случае славянского народа, его обычаев, норм поведения, мировосприятия, взаимоотношений, коллективного менталитета, поведения и прочего. Более того, углубляясь в изучение феномена плача, можно проследить смену культур и эпох. Так, например, с приходом христианства, форма словесного плача и причитаний дополнились рядом молитв и чтением псалмов. Плакальщицы продолжали пользоваться спросом, передавали свои знания до тех пор, пока сама традиция не начала постепенно исчезать с приходом цивилизации.